去年我們受邀成為萬豐教會長照據點的講師,和長輩分享西班牙朝聖之路、順月農務與生態環境,數月後因疫情關係也暫停了一年,今年再度受邀成為失智據點的陪伴教師,以公益出發,每月一次共兩小時的陪伴。

首先了解失智據點的長輩,在對應上比長照長輩較緩慢,不過正常問答都算順利;成員大多是萬豐村在地的長輩,另有一位從小在阿里山長大,年輕才搬到彰化。

今天8/18是第一堂課,我們訂好課程內容是「回顧農村生活」,為什麼訂這題目?是因為現今社會科技發達,農業機械化、慣性農法加上運輸快速,我們無法知道過往的農村面貌是如何?因此想透過長輩分享來認識農村。

這些長輩的記憶都是50~70年前,當時沒有法規更沒有保育觀念,難免有現今法規不允許捕抓野生動物之行為,在此提醒大家一起愛護野生動物,避免觸法。

Q1:小時候那時都種什麼作物?

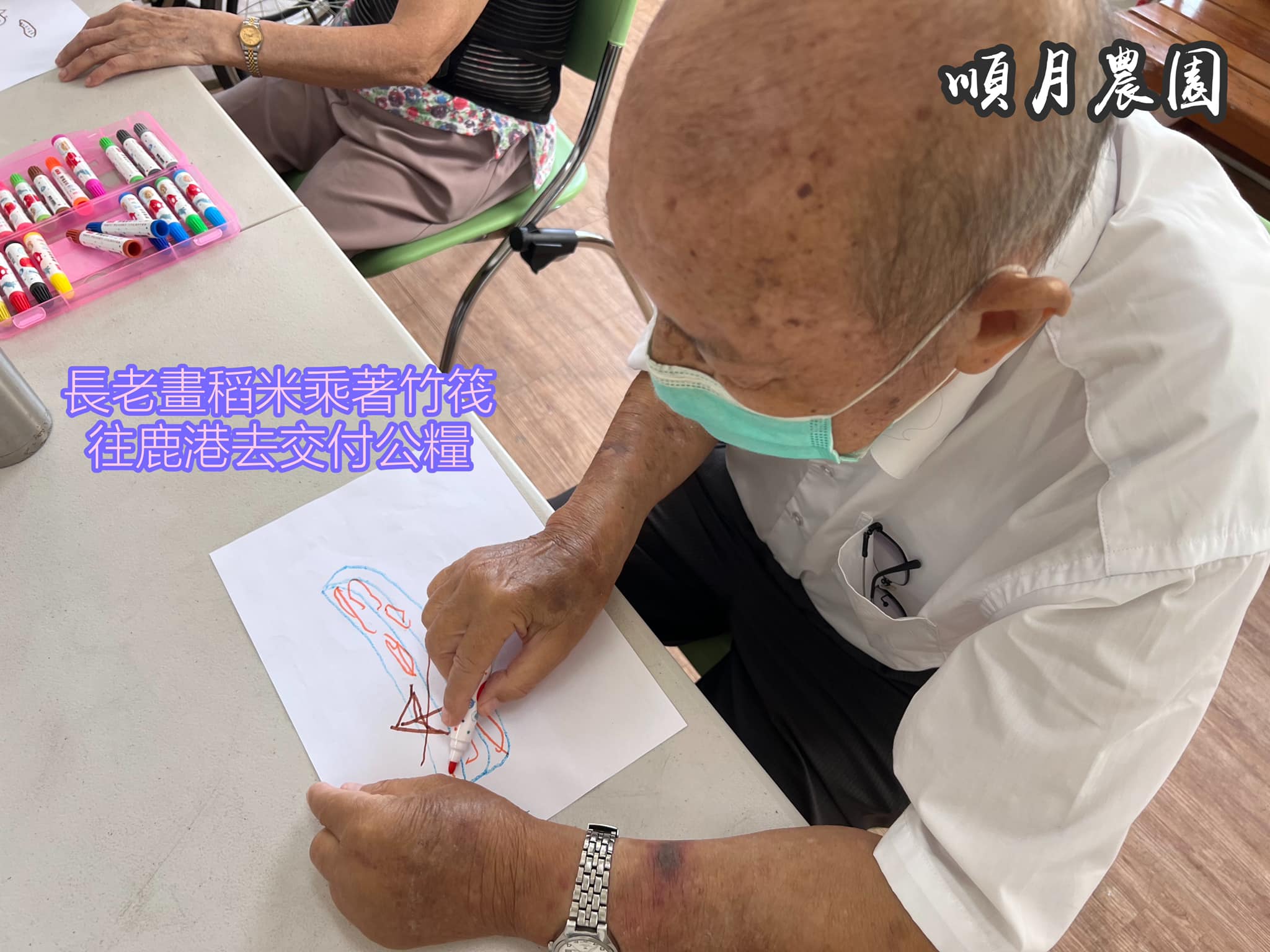

A1:夏天種在來米、逢來米、芋頭,冬天種荷蘭豆、地瓜、菜心、高麗菜、小麥、竹筍(阿里山)

Q2:小時候都玩什麼?

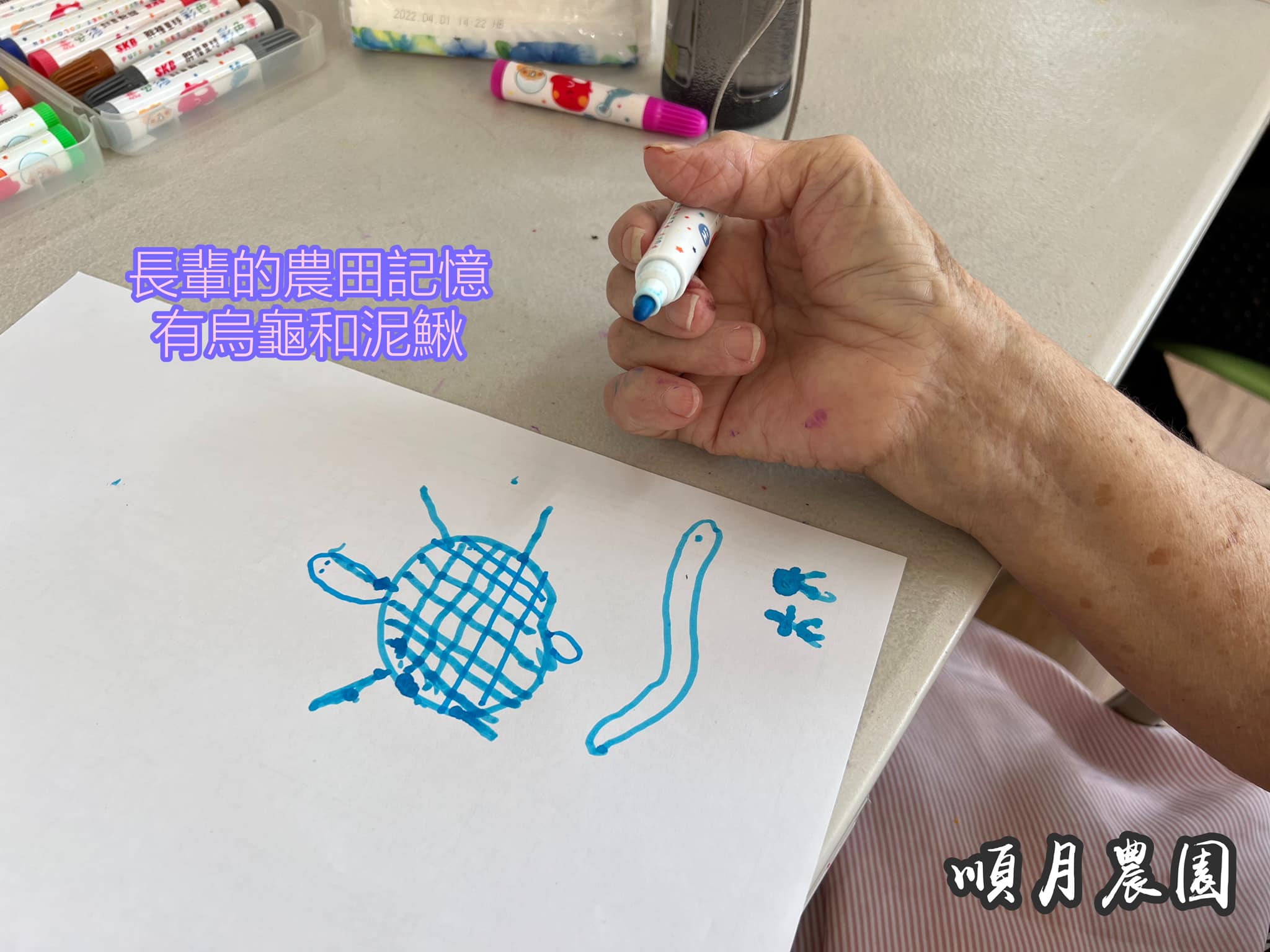

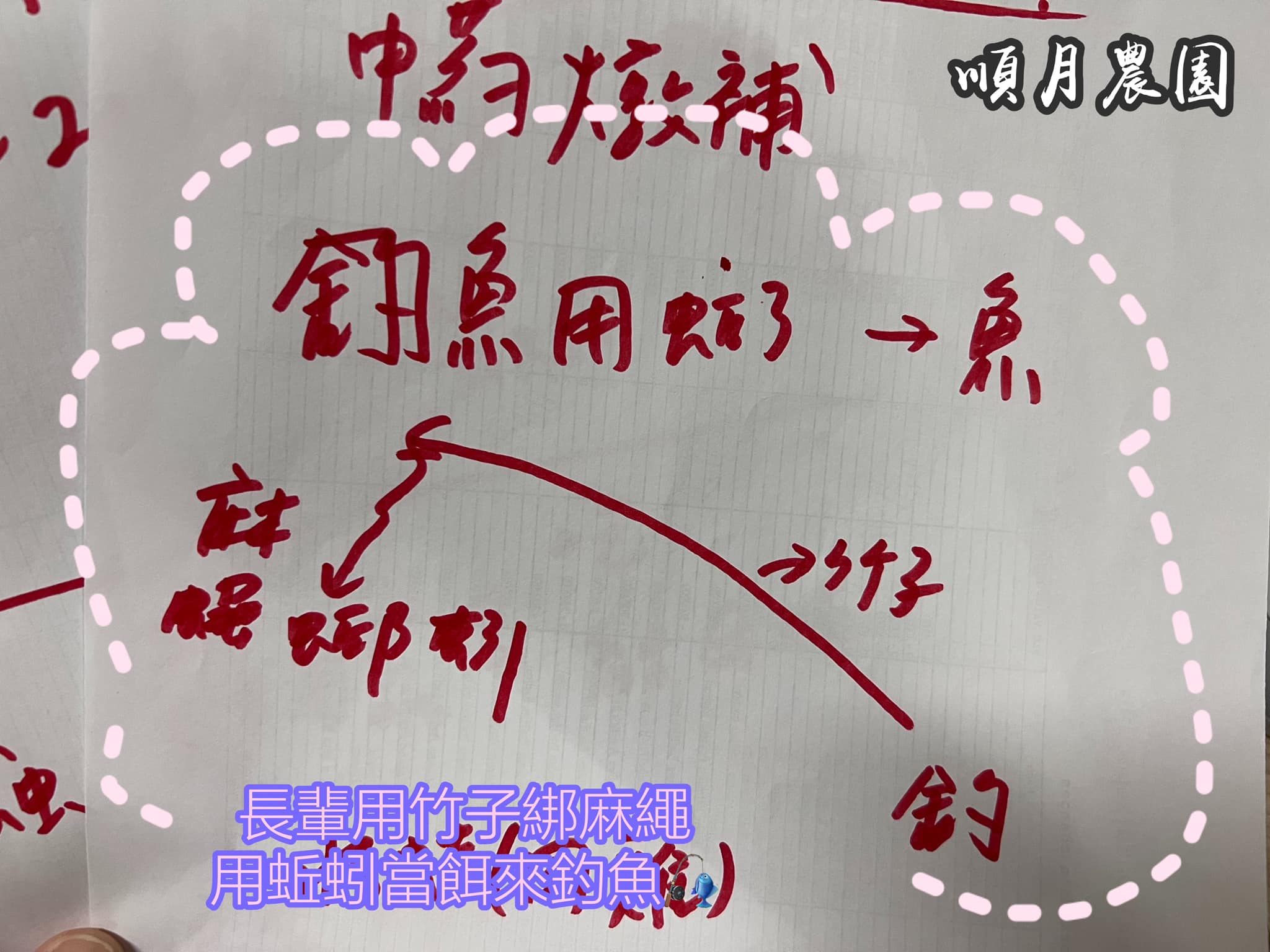

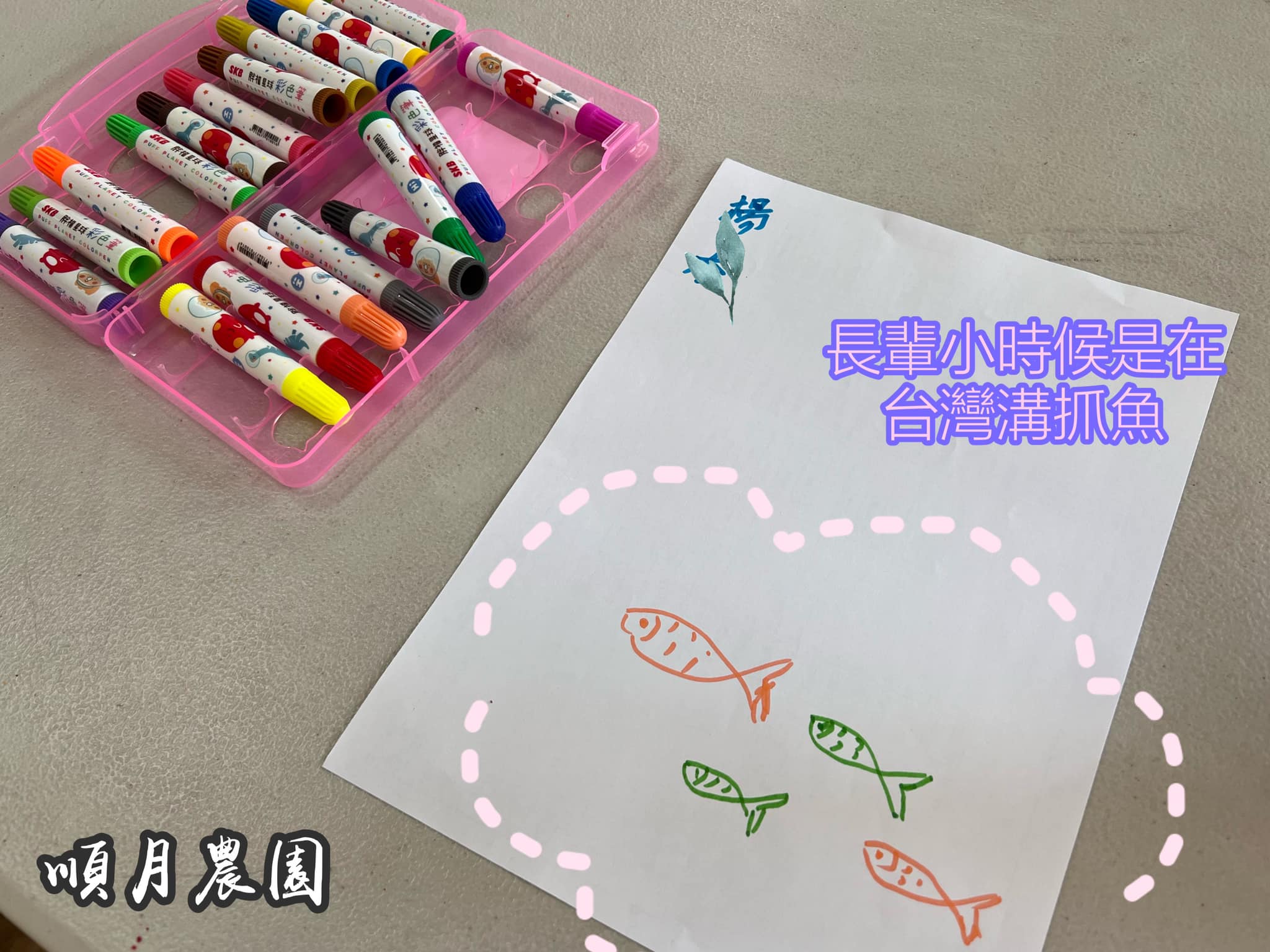

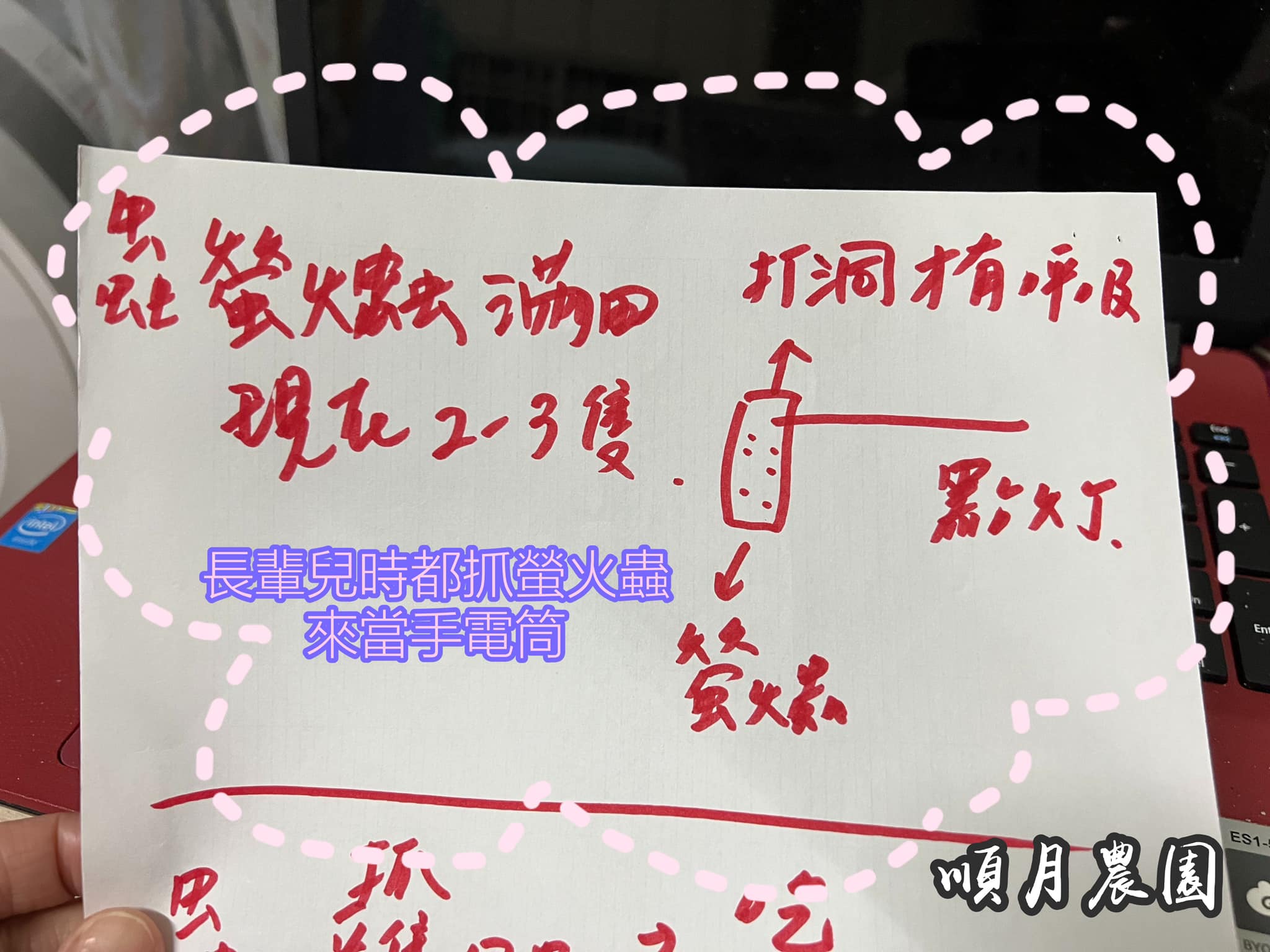

A2:在台灣溝抓魚抓土虱、田裡抓野兔、抓鱉(中藥燉補)和水蛙(好吃)、看竹雞飛起來很有趣但抓不到,只好抓麻雀來吃(很嫩),晚上抓螢火蟲來當手電筒;阿里山-做彈弓打鳥、抓松鼠和蛇來吃、獵野豬。

Q3:有什麼是現在看不到的動物昆蟲?

A3:農田沒有泥鰍、鰻魚、原田螺(原生種螺不吃菜)和紅娘華,在台灣溝看不到水鴨,還有滿坑螢火蟲都也都消失了。

Q3:農田有鰻魚?

A3:對啊,鰻魚從台灣溝游進排溝再進入水溝,農田就有鰻魚可抓來吃。

Q4:那有看過老鷹嗎?

A4:有啊!老師你的棲架上面那隻我有看到,小小的(指黑翅鳶)。

Q4:不是啦!我們說的是 “麻鷂” 啦~

A4:有啊,從天而降都抓小雞,母雞就一直叫,我們要衝去幫忙趕老鷹,有時看到牠抓田鼠,或者在台灣溝抓魚。

這時Google黑鳶的照片,長輩都說:「黑啊麻鷂啦」。

長輩反問我們老鷹怎麼不見了?我們解釋麻鷂因爲去撿誤食農藥的小鳥,以及吃到老鼠藥的田鼠而中毒死亡,以致族群減少。

台灣隨著農村變成工商時代,農村改變以致時間淡忘,老鷹的減少也讓人類遺忘了。

我們詢問長輩以前野生動物住在農田,那要怎麼插秧,長輩回答「共同生活」,他們本來就住在這裡啊!是的,我們努力創造生態金字塔,要找回以前農村該有的生態樣貌,也透過陪伴長輩始找回以前農村的記憶,一起為農村寫下紀錄。

PS:

1、台灣溝=員林大排=76快速道路下方(見Google地圖)

2、台語麻鷂=俗稱老鷹=學名黑鳶

3、早期稻米交付公糧,是以台灣溝走水路運送到鹿港。

4、早期沒有噴農藥的稻米,一分地仍可收穫千金稻米。

5、早期鹿港福興外海有鰻魚。

6、長輩小時候沒有彰水路(民國60年開始規劃),原來萬豐教會前面是幹道。